Accade ogni volta, la sera prima del ritorno dal mio paese natale, Adria, a Roma, mia attuale città di residenza.

I miei genitori vanno a coricarsi verso la mezzanotte, con mia madre che mi da la buonanotte rammentandomi con dolcezza che non devo fare tardi perché la mattina seguente il treno parte presto. Io un poco sbuffando rispondo che lo so, ho già programmato la sveglia, sono abituata e che tra poco anche io sarei andata a letto. E qualche volta mi rendo conto che sono un poco brusca con lei, che non riesco a soprassedere sulle sue dimenticanze o sulle sue giuste ansie di mamma, ma solo perché ho paura il più delle volte di scrosciare in un pianto infinito tanto è il terrore di perderla e per soffocare in qualche modo il senso di colpa di “abbandonarla” ad ogni mio ritorno.

Indugio annoiata facendo zapping alla TV, controllando gli ultimi aggiornamenti di Facebook e la posta dal PC e sorseggiando un bicchiere di acqua fresca e menta, abitudine presa da mio padre che fino a quando non gli fu diagnosticata l’ernia iatale, la sera era solito concedersi un bicchiere di questa bevanda refrigerante con l’acqua gassata. E mentre sento il sapore dolce della menta riempirmi la gola e scendere lungo l’esofago, mi assale il ricordo di me bambina, impaziente di bere un sorso dal bicchiere di mio padre, che mai me lo rifiutava. Quella mistura di acqua e sciroppo di menta nella mia fantasia era come un magico filtro che mi accompagnava verso il dolce sonno.

Decido che è tardi, spengo il televisore, chiudo il PC e preparo zaino e borsa per l’indomani.

La casa è silenziosa, grande, pacifica e terrificante allo stesso tempo. Nella quiete sembra quasi di sentire l’eco delle voci delle tante persone che vi hanno abitato, trent’anni fa i miei genitori la ricostruirono dalle vecchie fondamenta di una casa dove i miei nonni e zii per anni avevano vissuto lavorando la terra circostante.

Vado nella mia stanza, sistemo la valigia, indosso la camicia da notte e inizio la mia cerimonia, la stessa, ogni volta.

A piedi scalzi, di fronte alla libreria, inizio a setacciare con gli occhi ogni libro, quaderno o dizionario, come se volessi imprimere ogni volume nella mente, come volessi salvare una fotografia di tutto ciò che popola gli scaffali. E dopo anni, dopo tanti repulisti di mia madre, dalla cui furia sono riuscita a salvare fortunosamente pile di quaderni e diari che ho gelosamente portato nella mia microscopica dimora romana, la libreria è semivuota, non trabocca più del mio disordine e nel constatare questo mi prende una morsa allo stomaco. E inizio a frugare disperata, non so neppure io alla ricerca di cosa, forse di un pensiero su un foglio non ancora recuperato, forse di un libro sciupato di cui ignoravo l’esistenza o di qualche fotografia a memoria di una gita.

A volte mi sembra di vedermi, affannata e silenziosa, sposto libri e quaderni e mi forzo di trovare qualcosa che colpisca il mio interesse e mi faccia compagnia nella notte di veglia.

È un dannato attaccamento ai ricordi. Una tortura. Ed ogni volta perdo un pezzo di me anche se lo porto nella valigia in una casa differente. È una violenza consapevole quella di strappare le cose dal proprio posto, come recidere un fiore, in un vaso non sarà mai radioso come quando è piantato nella terra, e vivrà molto di meno.

Così il mio mondo sbiadisce più in fretta lontano dalla mia stanza enorme.

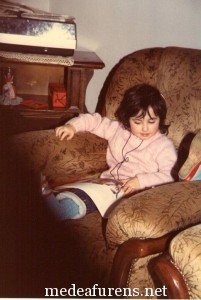

La ricerca si conclude, mi accontento di alcuni libriccini illustrati delle fiabe sonore, consunti per la manipolazione, sfogliati migliaia di volte dalle mie dita curiose prima delle immagini e poi delle parole che seguivo ascoltando attenta la riproduzione del mangianastri.

Le stesse fiabe le ascolto ancora dal lettore mp3 quando sono malata o quando sento il bisogno di sprofondare nella pace che solo un racconto ben interpretato, corredato di musiche e facezie sa regalare. E metto a tacere la voce che mi urla dentro, almeno per un po’.

Ancora una volta ripercorro le pagine, accarezzo le illustrazioni e bisbiglio tra me e me le parole, canticchio nella mente le canzoncine in rima, mi ritrovo nel cuore di una foresta o nell’oscurità di una caverna, mi specchio in un torrente e volo via come un cigno selvatico.

Fine della fiaba, mi desto dalla mia fantasia, appoggio sul comodino i libri. Non li porterò con me, non li strapperò dalla loro casa. Mi faranno compagnia nelle poche ore che mi separano dal risveglio, fedeli come ancelle devote accanto all’abat-jour.

Suona la sveglia alle 6.45, io sono già con gli occhi aperti da almeno mezzora, un misto di impazienza e timore di far tardi mi accompagna sempre prima di ogni partenza.

Accendo la luce e mi alzo frettolosamente, mi vesto, ripongo le ultime cose nella valigia e come assolvendo ad un mistero solenne ricolloco i libri sullo scaffale.

Prendo la valigia, sto per spegnere la luce e mi fermo per qualche istante ad osservare la stanza, così piena e così vuota di me, un nodo mi sale alla gola, vorrei piangere, urlare, gettarmi a terra, e sento che mi manca la terra sotto i piedi e la nostalgia mi divora, ma placo la menade folle con un sorriso ed un “arrivederci”, sussurrato tra la gola e le labbra, intrappolato nel cuore fino al prossimo ritorno.

Scrivo da quando ho 14 anni, per gioco, per necessità.

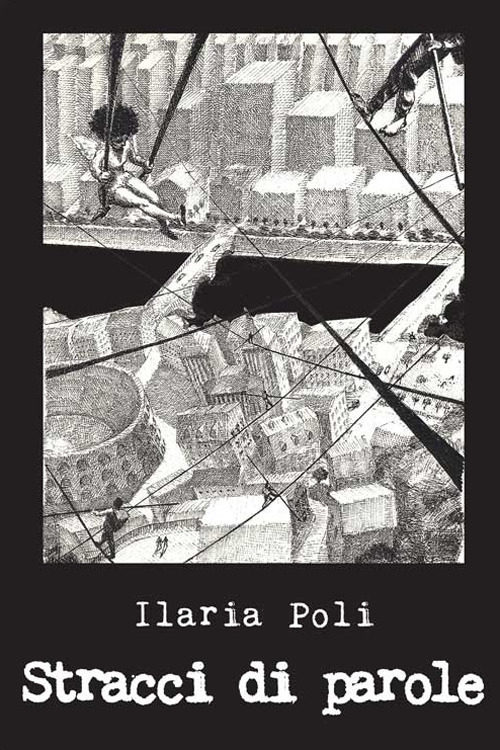

Nel 2017 ho pubblicato la raccolta di poesie “Stracci di parole” della collana “In bilico sui versi” di Edizioni Progetto Cultura.

Dal 2011 sono parte attiva di un gruppo di ricercatori indipendenti, I dormienti di Efeso.